フラワー・チルドレン

1960年代後半、東西冷戦は一層の緊張と危機感をあおり、ベトナム戦争は次第に泥沼化しつつあった。その時、非暴力により反戦を訴える若者たちが かの地アメリカにいた。大人たちは彼らを〝ヒッピー〟と呼び、さげすみの目を向けた。当時カリフォルニアの州知事であったロナルド・レーガンは、「ターザンのように粗野で、ジェーンみたいな髪をし、チーターほどに臭い連中……」と揶揄したというけれど、そうした封建的モラルと権威を嫌った彼らは、ただただ自由と平和を愛し、一本のギターで世界を変えるのだと信じた。

そんな抵抗の仕方をする彼らが草莽決起し、あるとき遂に大集会を企てた。1967年、サンフランシスコにおき、「音楽と愛と平和と花」をスローガンに掲げ行われた「モントレー・ポップ・フェスティバル」がそれである。

いつ終わるとも知れないベトナム戦争を憂い、時世に大いな疑問を抱く若者たちが全米各地から5万人を超え集まった。そのコンサートのテーマソングとして歌われた曲が、スコット・マッケンジーの「花のサンフランシスコ」(詩曲 ジョン・フィリップス〈ママス・アンド・パパス〉)だ。そこに集った若者たち全ての心を一つに出来れば、きっと戦争を無くせるとマッケンジーは信じていた。そして、社会通 念にとらわれず、自然な生き方を選ぶ・フラワー・チルドレン・ たちにとり、この歌は彼らのバイブルとも言われ繰り返し口ずさまれた。

さらにこれが飛び火し、大きな〝うねり〟の火を付けたのが、あの伝説の〝ウッドストック〟(ウッドストック・ミュージック&アート・フェスティバル)である。1972年8月15日から3日間におよんだ開催中、延べ45万人もの入場者を数えたというから、さしづめ彼らの総決起大会とでも言えるのだろうか。それにしても、これほどの大規模な音楽イベントでありながら、暴動などの騒ぎが一切起こらなかったという事実は、当時の若者気質からすれば特筆するべき稀なことだったようである。

それから30年を経た2002年11月、引退していたスコット・マッケンジーが胸の想いを今の若者たちに告げるため、再びステージに立った。

既に63の齢(よわい)を重ねた彼が言った、「今回ばかりは私が歌わないわけにはいかない。これ以上、戦争の犠牲が出るのはこりごりだ。ベトナム戦争の時は政府を憎んで反戦歌を歌ったけれど、それにも拘わらず多くの兵士達は戦場で命を落とした。彼らだって故郷に帰りたかったのに、その願いは果たされなかった。戦争で死んでしまった人たちは二度と声を出すことが出来ない……だから私は彼らの代わりに歌うのだ。私が歌うことで彼らの無念な思いを伝えることが出来るかもしれず、戦争の犠牲になった人達のことを思い出せば、もう戦争は嫌だという想いを改めて強く持てるのではないかと思う。

この国(アメリカ)は今、また新しい戦争を始めようとしている。私は、その事が恐ろしくてたまらない。『花のサンフランシスコ』を歌った1960年代と非常によく似てきている。昔と同じ悲劇が、再び繰り返されようとしている気がする。だから、もう一度この歌を歌う気になったんだ。 私が唯一できる行動は歌うことしかないけれど、きっと、平和の革命は起こせると信じている……」。

そうした彼の呼び掛けに、かつての仲間たちも集まった。そして、この歌の作者であるジョン・フィリップスが語った。

「歌詞の中の『ラブ・インLove in』というのは、人と人が愛し合うという意味なんだ。この歌は、人を愛することによって戦争をやめようというメッセージなのさ。暴力ではなく、平和的な手段によって戦争を終わらせる、人が互いに愛し合えば戦争は回避できるというのが僕の考えなんだ……」。

こうした若者が今もいる。今もなお、フラワー・チルドレンの気概は忘れ去られることなく、現代のフラワー・チルドレンたちに息づいている。

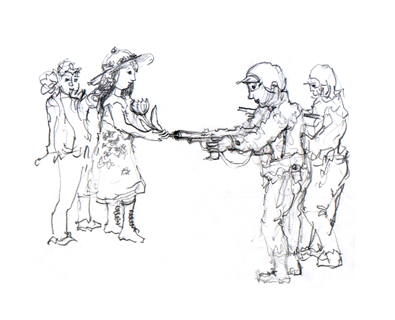

先のイラク戦争盛りし時、東京の「米軍横田基地」に妙に静かな行進がやってきた。彼らは三々五々と訪れては、基地のゲート前に花束を置いて無言で立ち去って行った。「戦争反対!」などと叫びシュプレヒコールを上げるでもなく、あるいはプラカードを掲げるでもない彼らの静かな抗議は、いったい見る人々の目にどう映ったのだろうか。

私は、ニュースの映像でこれを知った時、銃口に花を刺し入れた40年前のフラワー・チルドレンたちの姿と重なり見え、感動を禁じ得なかった。

戦い、闘い……と、政治家や一部の平和活動家までもが恐い言葉を連呼する昨今、肩を怒らせ自己主張を強弁することよりも、こうした静かな波動こそを望むべきではないのだろうか。

目次Contents

プロローグPrologue

第一章「戦争を見つめる」

- 原爆の爪痕 長崎原爆資料館にて

- 広島の黒い空

- 赤と黒だけの世界

- 悲惨な戦争

- 扉は必ず開かれる

- ケネディの遺言

- 共感共苦

- ソクラテスの憂鬱

- 一番になりたい症候群

- 天下の御意見番

- 大地の子

- 何ゆえの犠牲

- 鍬と胸飾と笛

第二章「平和を考える」

第三章「未来(あす)を望む」

- 平和への入口

- 音楽が伝えるもの

- 心のとまりぎ 安曇野平和芸術館の構想

- 泣けることの幸せ

- 無量の感謝

- 心の蘇生

- フラワーチルドレン

- あなたへ花を捧げたい

- 命こそ宝(ヌチドゥタカラ)

- 打ちそこねた終止符

- 炭坑のカナリア

- すれちがう言葉

- 確かな言葉

- 歓喜(よろこび)の歌

コメントをつける